一堂别开生面的思政课 ——记机电工程系集体收看柴鹏飞老师公开课

日期:2021-11-01 08:53:18 发布人:jidian 浏览量:0

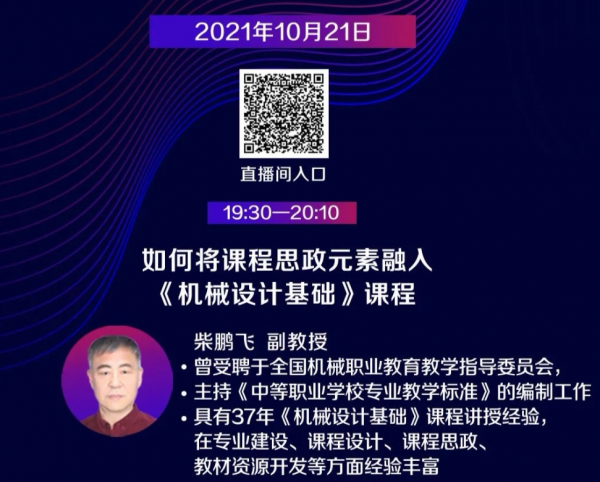

10月21日19:30-20:10,机电工程系全体教师及辅导员收看了柴鹏飞老师在机工教育大讲堂平台直播的《如何将课程思政元素融入机械设计基础课程》公开课。本次公开课是由机械工业出版社组织的,面向全国职业院校开放的,是职业教育课程思政思想进教材专题培训会的一个环节。

一、精心准备

从2017年初开始,机电系教研室主任柴鹏飞老师就针对课程思政融入专业教学进行了大胆的探讨与开拓性的尝试。作为一名老党员,同时也是一位经验丰富的老教师,在几年间的教学实践中,柴老师积累了大量体裁多样、内容详实,且与时俱进的课程思政素材,并与专业教学水乳交融、相得益彰。在此基础上,柴老师对于教材建设、教学规划、课程实施、课堂组织进行了全面改革,同时申报了《机械设计基础》国家级教材成果奖。

今年9月中旬,机械工业出版社就与柴老师联系,邀请他准备一次思政与专业教学融合的公开课,柴老师欣然接受了这个任务。从九月下旬开始,柴老师利用业余时间,收集素材,整合资料,在国庆期间完成了此次公开课的初稿。

初稿完成后,柴老师与本系教师一道,对于讲稿与演示文稿进行整合与优化,总结出提取课程思政教学点的四种方法,这四种方法对于教师在进行课程与思政融通的实践过程中,具有广泛的参考与借鉴价值。

在选择此次公开课展示章节方面,柴老师挑选了机械年谱、港珠澳大桥这两个典型范例进行讲解。在课程绪论中融入机械年谱,使学生了解自上古时期到公元1400年,世界上95%以上记录在案的机械发明与创新都是古代中国人完成的这一事实,以此培养学生的民族自信与文化自信;在误差这一教学环节,融入港珠澳大桥工程,使学生了解到如此宏大的工程,其构件安装误差仅在0.8mm以内,从而阐述了这一事实,即:我国机械工业虽然在近代落后了,但正在迎头赶上,并在许多关键领域居世界领先地位,以此培养学生的民族自豪感,树立学生立志成为“大国工匠”后备人才的使命感。

二、听课体会

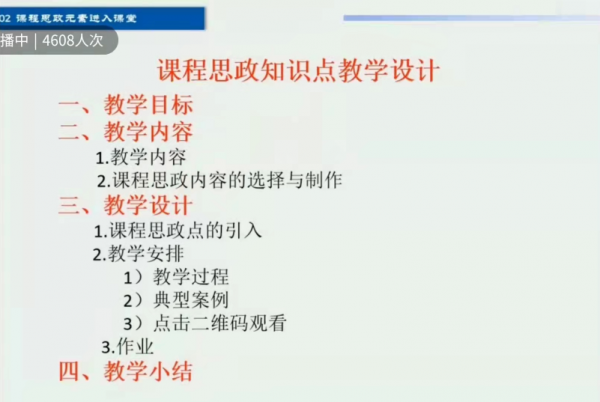

在公开课上,柴老师按照“总-分-总”的原则,先介绍课程思政元素融入专业课程的实施方法,然后通过机械年谱与港珠澳大桥这两个实例,介绍课程思政点如何与相关教学环节融合,最后加以提炼升华,指出衡量课程思政融入专业课程的目的是培养有“四个自信”、有高度责任感与使命感的新时代高素质技能型人才,今天的学生,要立志成为日后的栋梁。

柴老师开门见山,说明此次公开课的目的,即,和大家交流的是“如何将课程思政元素融入《机械设计基础》课程”。关于这个问题可以分两个方面来谈,一是在教材的什么地方嵌入课程思政元素,或者说嵌入什么类型、什么样的课程思政元素为合适;第二个是怎么样在课程教学的过程中融入课程思政元素,也就是怎么样使教学过程既自然、流畅,又融入课程思政元素,两者结合不显得突兀与生硬,做到水乳交融。

通过深入研读教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》和国家教材委员会《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》这两个指导性文件,柴老师认为,文件的核心在于:1.“引导学生了解国情党情民情,坚定四个自信”。2.“实现从学理认知到信念生成的转化”。从这两点出发,他总结出提取课程思政教学点的四种方法,使本系各位教师受到很大启发。他指出,课程思政教学点的四种提取方法分别是:

(一)从所授课程知识点中发掘思政元素。

(二)通过国家颂扬大国工匠,大项目的典型案例,在课程中倒推找到知识点,使学生能够自觉地将所学知识与时代、与个人成才结合起来。

上述两方向其实是一个双向过程,一是从课程出发,一是从已有案例出发。前者适用于较传统的,为大家所熟知的思政元素;后者适用于具有时代特征的时效性较强的思政元素。两者相辅相成,互为补充。

(三)通过研究课程内容,发掘其中所蕴含的传统文化、道德修养、职业素养以及哲学思想等。这一点需要教师具有较高的人文素养,建议与其他教师,特别是人文学科教师合作。

(四)通过失败的教训、警示性的问题等,反思分析,提高学生辨识能力和树立责任意识。

大家熟知并广泛采用的是方法一与方法二,至于方法三,需要教师在丰富的专业教学经验的同时,具有开阔的视野、跨专业跨领域的知识结构,以及主动学习的自觉性。对于方法四,则需要教师具有较强的分析与综合能力。

总之,柴鹏飞老师的公开课给予本系全体教师很大启发。机电工程系教师以及辅导员有信心在学院党委与系党支部的正确领导下,通过课程思政专题教研活动,大家取长补短、共同进步,为贯彻课程思政融入专业教学,为培养具有“四个自信”,具有坚定的共产主义信念、具有崇高的责任感与使命感的“大国工匠”后备人才作出我们的贡献。

机电工程系

2021年10月22日

核发:0

【收藏本页】